von Hanna

Als jemand, der den Großteil ihrer Teenagerjahre als Tumblr-Nerd im Internet verbracht hat, haben mich die Geschichten vergangener Kneipenabende der Jugend meiner Eltern immer fasziniert — jedes Mal, wenn sie davon erzählten, kam mir das fast schon vor wie eine Parallelwelt.

“Man hatte halt so seine Stammkneipen und hat die dann abends auf der Suche nach den anderen Leuten einfach abgeklappert — man hatte ja kein Handy damals.” Meine Mutter, ganz locker.

“Und wenn man die anderen nicht finden konnte?” Ich, socially anxious.

“Dann hatte man Pech, ist wieder nach Hause und hat’s einfach am nächsten Abend nochmal probiert.”

Unvorstellbar. Einfach irgendwo aufkreuzen, ohne vorher zu prüfen, ob die anderen auch da sein werden? Wie peinlich wäre das, wenn da dann wirklich niemand ist?

Und: Wieso kann ich sowas eigentlich nicht haben?

Jetzt, in meinen 20ern, habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht unbedingt die Schuld meines unbeholfenen früheren Ichs war und dass ich, ohne es zu wissen, ähnliche Orte tatsächlich auch damals schon hatte – nur digital.

Doch erstmal die Definition: Laut Ray Oldenburg, der den Begriff erfunden hat, sind Third Places Orte, die weder das eigene Zuhause (“First Place”) noch die Arbeit (“Second Place”) umfassen: neutrale Räume, die öffentlich zugänglich für Communities sind und eine geringe Kostenschwelle haben, in denen sich getroffen und sozialisiert werden kann. Hierzu zählen Kneipen, Cafés, Friseursalons, Sportvereine, Clubs, etc.

Wie man schnell merkt, haben diese Spaces nicht selten mit Getränken zu tun – diese geben einen Vorwand zum Gespräch, was dann der eigentliche Star des Treffens ist.

Ein weiteres Merkmal ist, dass man diese Spaces öfter und regelmäßig besucht und hierdurch automatisch andere Leute kennt, die auch öfter da sind. So kann man sich irgendwann sicher sein, dass fast immer jemand da ist, mit dem man sich unterhalten kann, auch wenn man keine feste Verabredung vorher gemacht hat.

Heutzutage ziehen wir, vor allem in unseren Zwanzigern, nicht selten so oft um, dass man sich kaum an eine Stadt gewöhnen kann, kaum solche casual Kontakte aufbauen kann, bevor man schon wieder weg muss. Weiterhin schwinden diese vertrauten, lokalen Orte immer mehr und werden zu austauschbaren Ketten-Cafés oder overpriced gentrifizierten Kneipen, die man sich als auf BAföG-angewiesene*r Student*in nur selten mehrmals im Monat erlauben kann.

Sogar mein winziges Heimatdorf im Saarland hatte früher eine Disco, was ich mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen kann. Und doch ist das verfallene Gebäude, woran ich schon mein ganzes Leben vorbeilaufe, eine grimme Erinnerung, dass das Club- und Kneipensterben sehr real ist und nicht zuletzt einer der Gründe, wieso sich immer mehr stattdessen online treffen — so auch ich.

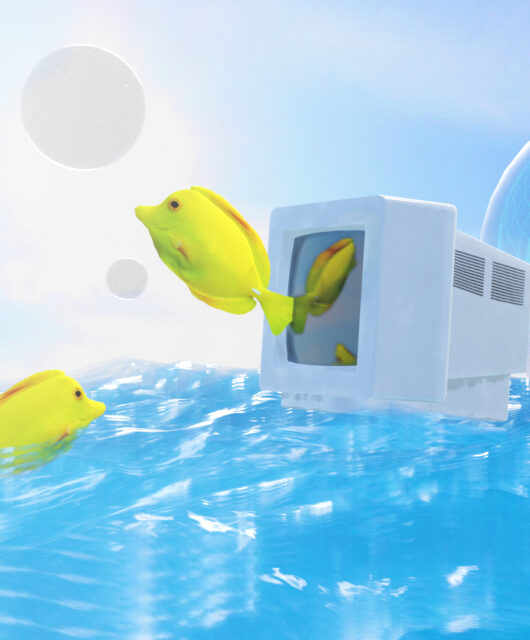

Meine Version von Third Places war somit zuhause im Web — Social Media Seiten wie Tumblr, Youtube und Instagram, aber vor allem auch Fan-Foren und das gute alte Skype. Damals war es für mich noch Gang-und-Gebe, ganze Abende am Computer zu verbringen: Einloggen, schauen, wer auch online ist und dann entscheiden, was man macht. In den Gruppen-Chat schreiben und einfach mal ‘Hallo’ sagen, weil man die Mehrheit der Leute dort sowieso kannte – gar nicht so unähnlich dem, was meine Eltern in den 90ern machten. Auch hier kannte man irgendwann seine Leute, es wurde mehrmals in der Woche abendlich über Skype telefoniert und gemeinsame Interessen dienten als Diskussionsgrundlage zum Sozialisieren.

Unentbehrlich für jemanden wie mich damals, der so soziale Interaktionen üben und ein Netz aus Freund*innen aufbauen konnte, ohne das Gefühl von Druck von außen zu haben. Diese Leute hatten die gleichen Interessen wie ich, was ich in meinem Dorf so nie gefunden hätte. Der Begriff “Third Place“, wie er heute steht, wurde vor dem Beginn des Internets, wie wir es kennen, geprägt — Somit würde ich diese Internet-Sphären als wichtige Third Place-ähnliche Orte betiteln, die ihren eigenen Platz in unserer Gesellschaft verdienen.

Und doch sind sie kein ganzer Ersatz. Gesicht-zu-Gesicht zu interagieren und schriftliche Kommunikation sind kaum austauschbar und reale menschliche Kontakte führen geprüft zu besserer mentaler Gesundheit als digitale. Man interagiert online einfach anders als offline, allein da solche Dinge wie Handgesten oder Micro-Expressions entfallen, die in Echt essentiell sind.

Ich will hier aber auch keinesfalls digitale soziale Sphären verschreien – sie waren meine ersten Kneipenabende und sind bis heute wichtiger Teil meiner Social Bubble. Ohne sie hätte ich so viele Leute nie kennengelernt und meine Schulzeit wäre sehr sehr viel grauer gewesen.

Und doch merkt man schnell, wie gut es einem tut, nach einer langen Woche wieder mit realen Leuten zusammenzusitzen, einander in die Augen schauen zu können und gemeinsam zu tratschen.

Deshalb: Plant den Kneipenabend! Geht zur wöchentlichen Quiz Night! Und an alle fellow chronically online people: schaltet euren Laptop einfach mal aus für einen Abend!

Quellen:

https://courier.unesco.org/en/articles/third-places-true-citizen-spaces

https://www.researchgate.net/publication/370842152_Face-to-face_more_important_than_digital_communication_for_mental_health_during_the_pandemic